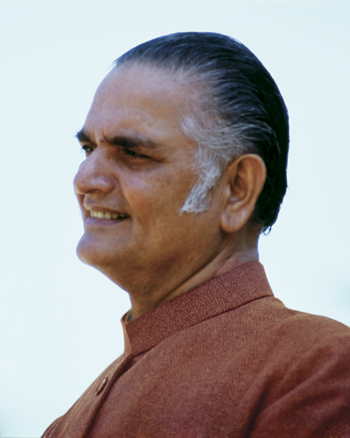

स्वामी श्यामानन्द गिरि का अदम्य जीवन

बिनयेंद्र नारायण का जन्म बांदा, उत्तर प्रदेश, भारत में श्रीमती एवं श्री गोकुल प्रसाद नारायण दुबे के घर 4 मई, 1911 में हुआ। उन्होंने योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ़ इंडिया/सेल्फ़ रियलाइज़ेशन फे़लोशिप के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, लॉस एंजिलिस में 28 अगस्त, 1971 को स्वामी श्यामानन्दजी के रूप में देह त्याग किया। इस बीच जो घटा वह अब इतिहास से कुछ अधिक है : यह आस्था, दृढ़ता, समर्पण और निस्वार्थता की विरासत है और उनके लिए प्रेरणा है जो उनको जानते थे और आने वाली पीढ़ियों में उनके लिए, जो उन्हें उनके जीवन और कार्यों के चिरस्थाई स्मारकों के माध्यम से जानेंगे।

उनकी कद-काठी और रूप से ही सम्मान भाव भर जाता था; उनकी क्षमताओं में नेतृत्व और अधिकार की झलक थी जो उन्हें बे-झिझक और बिना प्रश्न किए,यह सब देने के लिए संसार एक ओर हट जाता था। जिनके समक्ष उन्होंने अंतःपुरुष को उद्घाटित किया, उन्होंने उन्हें निशर्त प्रेम दिया।और वास्तव में जैसे वर्ष बीतते गए वह अंत:पुरुष ही उनका सर्वस्व बन गया।

“वह साधारण बालक नहीं है; वह साधारण संसार से संबद्ध नहीं है। उसका जीवन पथ निश्चित है; उसे अपने मार्ग का अनुसरण करने दो।” यह भविष्य सूचक शब्द बिंनयेंद्र की माँ ने मरने से पहले कहे थे, जो एक नन्हें 3 वर्षीय बेटे और दो उससे बड़ी बेटियों को छोड़ परलोक सिधार गईं। क्या उन्होंने अपने बेटे के भविष्य की झलक देख ली थी? या फिर उन्होंने चलना सीखते ही उस शिशु का अकेले ही पास वाले मंदिर के परिसर में निकल जाना देख लिया था?

अपने बाद के वर्षों में, श्यामानन्दजी ने स्मरण करते हुए कहा, “मैं यह समझने के लिए बहुत छोटा था कि मुझे मंदिर क्यों आकर्षित करता था। मुझे केवल इतना पता था कि वहाँ पहुँचकर मुझे घर पहुँचने का सा एहसास होता था, लेकिन जब भी मेरे घर वालों को मेरे गायब होने का पता चलता तो यह मेरे परिजनों की बेचैनी का कारण बन जाता और मुझे अक्सर मार-फटकार मिलती। जो इतना सुखद नहीं था लेकिन उससे मेरी आदत नहीं बदली।” “ईश्वर सर्वत्र है” वैदिक धर्म ग्रंथों से उद्धृत इस सत्य ने, छोटे बालक बिनयेंद्र पर गहन प्रभाव डाला। “मैं प्रत्येक वस्तु — वृक्षों, पक्षियों, आसमान पर लालसा पूर्ण दृष्टि डालता हुआ घूमकर ईश्वर को देखने का प्रयास करता। श्यामानन्दजी याद करते हैं “मैं फूल को देखता रहता और देखकर पूछता, भगवान् कृष्ण क्या आप वहाँ हो?”

“बचपन में मुझे जो सबसे प्रिय लगता, वह था ग्रंथों से कहानियाँ सुनना।” श्यामानन्द आगे कहते हैं, उनके लिए प्रत्येक नीति और आदर्श नियम बन गया। धर्म ग्रंथों के नायक और अवतार उनके लिए उतने ही वास्तविक थे जितने उनके बचपन की क्रीड़ाओं के साथी। एक दिन बालवाड़ी कक्षा में भाग लेने के बाद, बिनयेंद्र अकेले ही छोटे से विद्यालय परिसर में खेलते रह गए। “उन दिनों वहाँ बिजली नहीं थी” श्यामानंदजी ने बताया, “लेकिन मैंने देखा कि पूरा क्षेत्र चमक उठा। उस प्रकाश में मैंने हनुमानजी को देखा। मुझे लगता है कि अधिकतर बच्चे विशाल बंदर आकृति देख डरकर भाग खड़े होते हैं, जबकि इसने मुझे अत्यंत सुंदर एहसास कराया और मैं मंथर गति से उसकी ओर बढ़ने लगा। तब वह छवि धीरे-धीरे प्रकाश में धूमिल पड़ने लगी और उस आकार के साथ ही प्रकाश भी लुप्त हो गया। उस दृश्य का रूपांतरकारी प्रभाव एक लंबे अरसे तक मुझ पर रहा।”

हनुमान एक वानर देवता हैं जो अपने वीरतापूर्ण कार्यों के लिए भारत भर में अत्यंत प्रसिद्ध और प्रिय हैं, जो वाल्मीकि के महान् काव्य रामायण से संबंधित हैं। हनुमान एक उत्तम भक्त के प्रतीक हैं। अपने आप में वह एक असहाय, अज्ञानी, तुच्छ वानर है। लेकिन जब वह प्रभु प्रदत्त कार्य पूरा करने के लिये, उनका नाम स्मरण करते हैं तो वह भीमकाय, अनुपम शूरवीर बन जाते हैं; उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। ईश्वर और अपने गुरु परमहंस योगानन्द के प्रति भक्ति से प्रेरित, श्यामानन्दजी की अपनी विपुल उपलब्धियों के कारण, श्री दया माताजी कई अवसरों पर उन्हें “परमहंसजी का हनुमान” नाम से संबोधित करती थीं।

जब बिनयेंद्र 9 वर्ष के बालक थे, उनके पिता का निधन हो गया। उनके पिता और उनके पिता के अंतरंग मित्र राजा बहादुर सती प्रसाद गर्ग के बीच यह समझौता सदैव से रहा कि यदि उनमें से किसी को कुछ हो जाए तो दूसरा मरने वाले के बच्चों का पालन पोषण करेगा। इस तरह बिनयेंद्र गर्ग परिवार के साथ रहने, कलकत्ता के निकट मिदनापुर जिले में विशाल रियासत महिषादल चले गए। परिवार ने इस ‘दत्तक’ बच्चे को प्रेम पूर्वक सबसे बड़े पुत्र की तरह पाला।

इस छोटे बच्चे ने नए पिता को अपना आदर्श माना, जैसा कि हमें बताया गया है कि राजा गर्ग बहुत सुयोग्य थे। वह एक कुलीन चरित्र और अनुपम कौशल व उपलब्धियाँ प्राप्त पुरुष थे और शास्त्रों (हिंदू धर्म ग्रंथों) व प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्य में पारंगत थे। उनके निकटतम मित्रों में से एक श्री रामदयाल मजूमदार, श्री राम गोपाल मजूमदार के भाई (1) क्रियायोग के अग्रदूत लाहिड़ी महाशय के महान् शिष्य थे। बाद में श्यामानन्दजी इस बात पर विस्मय करते थे कि कहीं राजा गर्ग भी तो क्रियायोगी नहीं थे।

श्री रामदयाल मजूमदार अति आदरणीय आध्यात्मिक व्यक्तित्व के, संस्कृत कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य थे। उनके द्वारा अनुवादित (संस्कृत से बंगला) भगवद्गीता टीका सहित, पावन ग्रंथ का, वह पहला लेख था जो बालक बिनयेंद्र ने पढ़ा। बालक बिनयेंद्र के संरक्षक शिक्षक हेतु पंडितों के बारे में बात चल रही थी, पर अभी वह बहुत छोटा था, मात्र प्राथमिक पाठ्यक्रम में। तथापि श्री रामदयाल का बालक पर गहन आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा, और उनके निर्णायक धार्मिक स्वाभाव को प्रोत्साहन मिला। श्यामानन्दजी ने हमें बताया, “मुझे कभी यह पता ही नहीं था कि वे सेल्फ़ रियलाइज़ेशन/योगदा गुरुओं की श्रृंखला से जुड़े थे, जब बरसों बाद मैं योगदा सत्संग सोसाइटी के कार्यों में सम्मिलित हुआ। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने उनका नाम सोसाइटी के 1919 कार्यवृत्त विवरण में राँची स्कूल के शासकीय निकाय के सदस्य के रूप में, गुरुदेव (परमहंस योगानन्द, श्रीयुक्तेश्वरजी) और अन्य के साथ देखा।

जब बिनयेंद्र 11 वर्ष के थे तब एक श्रद्धेय साधु गोविंद ब्रह्मर्षि उस परिवार में पधारे। साधु ने आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इस बच्चे में गहन रुचि दिखाई। साफ था कि साधु भी उन्हें केवल साधारण बच्चा नहीं समझते थे। “मुझमें सांसारिक लक्ष्यों को त्याग उन संत के साथ जाने की बहुत गहन लालसा थी।” श्यामानन्दजी ने बताया लेकिन उन्होंने यह कहा कि अभी तुम्हारा समय नहीं आया है।” जब वह चले गए तो मेरा दिल टूट गया और जब उनके लौटने का समय आया तो हमें सूचना मिली कि उन्होंने देह त्याग कर दिया है।

भारत के रजवाड़ों में गर्ग उस समय 500 गाँव के स्वामी व शासक थे। बिनयेंद्र की शिक्षा में शासकीय कर्त्तव्यों को और इस रियासत के राजकुमार होने संबंधी आचरण को सीखना भी शामिल था। जहाँ तक उनके अकादमिक प्रशिक्षण की बात है तो उन्होंने विश्व इतिहास में विशेष योग्यता प्राप्त की और अंततः परिपक्व होने पर उन्होंने बैरिस्टर बनने का लक्ष्य निर्धारित किया। उनकी स्वभावगत तीक्ष्ण बुद्धि, असाधारण स्मृति और दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते वह जहाँ भी मन लगा ले, वहीं उत्कृष्ट प्रदर्शन करते — चाहे वह पढ़ाई हो, खेल हो या जंगल में बाघों का शिकार हो।

समय आने पर उनका विवाह परिवार की छोटी बेटी शांतना से हुआ, जिसके स्वभाव में विवेकशील दृढ़ता और मृदुता का, अनूठा समिश्रण था। मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर वह उनके समकक्ष थीं; जिस श्रद्धा और समर्पण से वे उन्हें मान देते थे, कदाचित्त उनके अन्य गुणों में से सबसे अधिक प्रशंसनीय गुण था, एक दुर्लभ गुण — कम से कम पति पत्नी के संबंध को लेकर। अपनी पत्नी के विषय में अक्सर कहते “वह अनुपम थी, मैं उसके योग्य नहीं था।” उनके वैवाहिक जीवन में कृपा स्वरूप दो बेटियाँ आईं। दीप्ति मई देवी और प्रीति मई देवी, जिन्हें वह स्नेह से मीरा और मीनू बुलाते थे।

बिनयेंद्र के पास वह सब कुछ था जिसकी जीवन में अधिकतर पुरुष लालसा करते हैं। फिर भी उन दिनों के बारे में वह कहते कि ‘मैं हमेशा अनुपयुक्त था; मेरा कहीं से जुड़ाव नहीं था। कुछ और मुझे हमेशा खींचता रहता।’ ऐसा वह हर आत्मा महसूस करती है जिसको जीवन में उच्चत्तर दायित्त्वों के लिए ईश्वर ने स्पर्श किया हो। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में क्षण भर के लिए भी कभी पश्चाताप, उदासी अथवा रूखापन नहीं आने दिया। उनके दर्शन में ये सब और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता अस्वीकार्य थी, “मैं सदा प्रसन्न और सकारात्मक रहने में विश्वास रखता हूँ, और जो कुछ करना पड़े उसे अच्छे से करना चाहिए।” जीवनपर्यंत उनका ऐसा ही प्रण था।

शांतना को अक्सर, अवश्य ही महसूस होता होगा कि उनके पति में, उनका एक दुर्धर्ष व्यक्तित्व से पाला पड़ा है।

सामाजिक सुख सुविधाओं के मामले में वे लकीर के फकीर नहीं थे; एक बेहद रूढ़िवादी ब्राह्मण जो बिना नियत निर्धारित शास्त्रीय परिस्थितियों के पानी की बूँद या भोजन का तिनका तक नहीं लेते (वास्तव में नहीं ले पाते थे); और वे जो भी करते उसमें इतनी इच्छा शक्ति और उत्साह लगाते कि हदें पार कर जाते। (एक बार वे यह सिद्ध करने के लिए कि वह गांधीजी से भी कठिन उपवास रख सकते हैं, मरते-मरते बचे) गांधीजी अपने उपवास के दौरान पर्याप्त पानी पीते थे और अपेक्षाकृत कम सक्रिय रहते थे। बिनयेंद्र ने न केवल भोजन त्यागा बल्कि सभी पेय लेना भी छोड़ दिया, और साथ ही आम दिनों की ही सक्रियता से अध्ययन और तपते भारतीय सूर्य में घर के बाहर खेलना जारी रखा — और यह भी परिवार में बिना किसी को बताए। नौवें दिन उस सेवक ने, जो अब तक उनके साथ सहयोग कर रहा था, देखा कि उन्हें मूर्छा छाने लगी है। संकट का संकेत समझ सेवक ने शांतना को बुला लिया। उन्होंने पति को भोजन ग्रहण करने के लिए मनाया और जब उन्होंने अपना चरम उपवास खोला तो कई सेर दूध और रोटियों (भारतीय ब्रेड) के एक बड़े ढेर के चरम भोजन के साथ। बाद में उन्होंने बताया कि अपने सारे जीवन में केवल उसी समय उन्होंने थोड़ी अपच महसूस की थी!

लेकिन हमें बताया गया कि शांतना कभी हताश नहीं हुई; उनकी हर चुनौती का डटकर सामना करतीं। उनके एक ‘सामाजिक समूह’ में भाग लेने से मना करने पर वह चुपचाप मुस्कुरा कर रह गई; एक रात सोते हुए उन्होंने उनकी पारंपरिक ब्राह्मण चोटी काट डाली (उन्होंने उन पर जाहिर नहीं होने दिया कि उन्हें उसके गायब होने का पता है, लेकिन न ही उन्होंने उसे फिर से बढ़ाया) और जब भी उन्हें लगा कि किसी बात में उनके दृढ़ इच्छाशक्ति वाले पति बहुत दूर निकल गए हैं, वह हठ ठान लेतीं और वह हथियार डाल देते। उनके सबसे सुखद पल साथ में दर्शन शास्त्र, एक ऐसा विषय जिस पर उस समय की भारतीय महिलाओं से ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती थी, पर चर्चा करते हुए बीते। “गहरी समझ के साथ, मेरी पत्नी की स्मृति भी चित्रवत थी। वह किसी पुस्तक या ग्रंथ के किसी पृष्ठ पर निगाह भर डालकर उसे शब्दशः सुना सकती थी। उसमें भी वह मुझे मात दे सकती थी।” श्यामानन्दजी ने उनके श्रद्धा युक्त संस्मरण में बताया।

शांतना जब 20 वर्ष की थी तो एक लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। “मैं कोई दुख महसूस नहीं कर सका” श्यामानंदजी ने कहा, “क्योंकि मेरा हृदय इतना भरा हुआ था।” उनकी पत्नी ने उनसे कहा था, “मैं जानती हूँ, यह तुम्हारी जीवनशैली नहीं है। मैं बाधा नहीं बनूँगी, न ही तुम्हें अधिक देर रोकूँगी। हमें यह नाटक खेलना था; लेकिन इसे अब खत्म होना है और मुझे तुम्हें मुक्त करना होगा।”

यह 1936 की बात है। ईश्वर और सत्य की खोज श्यामानन्दजी के जीवन की संपूर्णता बन गई। एक समझदार सलहज ने उनकी बेटियों के पालन पोषण का दायित्त्व ले लिया, इस प्रकार उस चिंता से उन्हें मुक्त कर दिया। उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया और अगले 23 वर्ष का अधिकांश भाग उन्होंने भारत के आश्रमों और पावन स्थलों की तीर्थ यात्राओं में बिताया।

वह भारत के उस समय के सुप्रसिद्ध संतों व पावन शिक्षकों के निकट आए। उनमें से बहुतों ने उनके समर्पण और उनकी क्षमताओं का उपयोग आपसी लाभ, उनकी आध्यात्मिक खोज और अपने संस्थानों के निर्माण के लिए करना चाहा। सभी के प्रति अत्यंत आदर भाव के साथ उन्होंने हर संभव सेवा प्रेम पूर्वक की। (एक संत साधु के लिए उन्होंने आश्रम बनवाया और वहाँ 10 वर्ष का अधिकतर समय बिताया) लेकिन उन्होंने कभी दीक्षा (गुरु शिष्य संबंधी शपथ) नहीं ली या किसी मार्ग विशेष को नहीं अपनाया। “मैं अभी उस ‘कुछ और’ की खोज में था।” श्यामानंदजी ने विस्तार से बताया, “विचित्र है, मेरी खोज तब शुरू हुई जब सद्गुरु (परमहंस योगानन्द) 1935-36 में भारत में थे। मैं 1936 में पुरी में था, जब वह वहाँ श्रीयुक्तेश्वरजी के देहावसान से शोकग्रस्त थे। मैं उन्हें मिलने से कई बार जरा सा चूका होऊँगा। अगर मैं उनसे तब मिल पाता तो मेरी खोज आरंभ होते ही समाप्त हो जाती। लेकिन ऐसा होना नहीं था।

महिषादल में बिनयेंद्र नारायण ने अपनी पत्नी की याद में एक सुंदर महाविद्यालय बनवाया और उन तेईस वर्षों के आखिरी दिनों में उन्होंने चार मित्रों के साथ मिलकर बहुत जरूरी एक यक्ष्मा आरोग्य निवास (सैनिटोरियम) की परिकल्पना की। उन्होंने पश्चिम बंगाल के गिरिडांगा के मैदानों की स्वास्थ्यकारी जलवायु को चुना; संस्था का नाम ‘निरामय’ रखा और इस सपने को सच करने में जुट गए। आपस में उन्होंने एक अच्छी खासी राशि जमा की और शीघ्र ही समस्त राशि को इस यशस्वी योजना की घोषणा हेतु एक विवरणिका को छपवाने और बाँटने में ख़र्च कर दिया। विश्वास, दृढ़ संकल्प और कठिन श्रम — स्वामी श्यामानंद गिरि के जीवन की पहचान — रंग लाया। भारत के कोने कोने से समर्थन मिला; आज यह सैनिटोरियम शल्य सुविधाओं और एक बहिरंग वक्ष चिकित्सालय से युक्त एक आदर्श संस्था है। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इसकी जनरल काउंसिल की अध्यक्षा थीं। इस संस्था में दो वक्ष चिकित्सालय की शाखाएं हैं और बाद के वर्षों में कोलकाता में 15 मंजिला पॉलीक्लिनिक आरंभ हो गया है — इन सभी के निर्माण में श्यामानंदजी ने सहायता की। यह एक धर्मार्थ संस्था है जो रोगियों को नाममात्र या ‘भुगतान की योग्यता’ के आधार पर इलाज करती है।

1946 में श्यामानन्दजी राजगीर और बोधगया की तीर्थ यात्रा पर थे, जो गौतम बुद्ध की सत्य की उत्कट खोज और वहाँ विशाल बोधि वृक्ष तले अंततः प्राप्त बोधिसत्व से पावन हुए हैं। श्यामानन्दजी ने दिन का अधिकांश समय बोधगया में उस वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए और राजगीर के आसपास मठों व मंदिरों के खंडहरों के बीच घूमते हुए बिताया। देर शाम वह राजगीर के एक सरकारी विश्राम गृह में अपने कमरे में गए। रात्रि में लगभग 2:00 या 3:00 बजे वह अचानक उठ बैठे और एक सुंदर नीले प्रकाश को अपने कमरे में देख, बिस्तर से कूद पड़े। उन्होंने उस अनुभव को याद करते हुए बताया :

“एक गहरा नीला प्रकाश, कमरे के एक कोने से निकल रहा था; फिर पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। कोने के नीले प्रकाश ने चक्कर काटना शुरू कर दिया। एक चेहरा प्रकट हुआ, फिर पूरा वक्ष और अंत में संपूर्ण आकृति। मुख इतना निर्मल, इतना मधुर — ओह! अत्यंत मधुर! मैंने सोचा “यह कौन हो सकता है? बुद्ध? शिव? नहीं! इस दिव्य पुरुष के बुद्ध के समान लंबे छिदे कान नहीं है, न ही छोटे घुंघराले बाल हैं, न ही उसके गले में सर्पों का हार (2) है और न ही शिव जैसी जटाएं हैं। मुख उनकी तरह सुंदर और शान्त था, लेकिन बाल सीधे पीछे किए हुए थे। उसने मुझसे बात की और मुझे एक मंत्र (3) दिया। यह एक अत्यंत अद्भुत अनुभव था। अगले 12 साल मैं सदैव उस मुख को खोज रहा था।

“1958 में मैंने निर्णय लिया कि कोलकाता के निकट एक शान्त आश्रम ढूँढने का प्रयास करूँगा, जहाँ दायित्वों से निवृत्त होकर ध्यान कर सकूँ। मैंने योगदा मठ के बारे में सुन रखा था जो दक्षिणेश्वर के काली मंदिर से कुछ ही दूरी पर था। मैं वहाँ गया और मैंने पाया कि सच में ही वह निर्जन स्थान में था। बहुत आगंतुक नहीं आते थे और यह गंगा के मनोरम किनारे पर स्थित था। वहाँ मैंने एक संन्यासी से संभावित आवास के बारे में बात की। उसने मुझे संस्थापक के विषय में बताया और उनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी (योगीकथामृत) दिखाई। मैंने पुस्तक खरीदी और वहाँ से चला आया।

“मैं एक ऐसे योगी, जो अपनी आत्मकथा लिखे और विशेषकर जिसने कई वर्ष पश्चिम में बिताए हों, के विषय में संशय में था। लेकिन जैसे ही संयोग से पृष्ठों को पलटा, मैंने देखा कि वह साधारण लेख नहीं था — जो भी अनुच्छेद मैंने संयोगवश पढ़ा, मैं आध्यात्मिक ऊर्जा और सत्य से झंकृत हो उठा।

“लेकिन मेरे आश्चर्य की कल्पना करो जब मैंने वह पृष्ठ पलटा, जिस पर महावतार बाबाजी का चित्र बना था ‘ये वही हैं! मैं चिल्ला उठा, वही जो मेरी अंतर्दृष्टि में हैं! जिनकी खोज मैं इतने वर्षों से कर रहा हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? या फिर मैं केवल कल्पना कर रहा हूँ?'”

तब उन्हें याद आया कि योगदा मठ के संन्यासी ने उन्होंने बताया था कि वह परमहंस योगानन्द की सोसायटी की अध्यक्षा के अमेरिका से आगमन की तैयारियाँ कर रहे हैं। उन्हे अपनी संशयपूर्ण प्रतिक्रिया भी याद आई, “एक अमेरिकी आध्यात्मिक नेता? और उस पर एक महिला? बेतुका! ऐसे उनके विचार थे, फिर भी उन्हें एक तरह का आकर्षण अनुभव हो रहा था। और कुछ दिन में ही उन्होंने स्वयं को श्री दया माता से बातें करते पाया। “जब मैं उस बैठक से लौटा, मैं जान गया कि उन्होंने मुझमें उस चीज की पूर्ति कर दी है, जिसकी कमी मेरी साधना में थी। स्वामी विवेकानंदजी के शानदार उदाहरण से प्रेरित मैं ज्ञानयोग के पथ का अनुसरण कर रहा था, लेकिन मेरी अपनी साधना नीरस और खोखली रही। माँ ने मुझसे कहा, मुझे और अधिक भक्ति, और प्रेम से ईश्वर के प्रति और अधिक लालसा विकसित करनी चाहिए। मेरा हृदय भर आया, और मैं जान गया कि वह सही थीं। विचित्र! लेकिन माँ से प्रथम मिलन ठीक उसी दिन हुआ, राजगीर में बाबाजी के दर्शन के 12 वर्ष बाद! मुझे लगा मेरी खोज पूरी हो गई।”

फिर भी उनके मन में संशय का द्वंद जारी था। उनका संपूर्ण जीवन और खोज व्यर्थ हो जाती, यदि अब वह भ्रम में भटक जाते। उन्होंने एक दूरी बनाए रखी, ध्यान के लिए चुपचाप आश्रम आते और फिर खिसक लेते। उन्होंने समय-समय पर लंबी अवधि तक दूर रहने का भी प्रयास किया पर जब भी वह दोबारा लौटे, एक शांतिपूर्ण आश्वासन अंदर तक उनमें घर कर गया। श्री दया माता उन्हें पहले ही भीड़ से अलग पहचान चुकी थीं, कि तब तक भारत में वे जिससे भी मिलीं, उनमें वह विशिष्ट आत्मा थे, जो ईश्वर की गहन खोज में थे।

उन्होंने राँची की यात्रा की जब दया माता वहाँ, परमहंसजी द्वारा भारत में आरंभ किए गए कार्य, एक फलते फूलते बाल विद्यालय के स्थान पर गईं। वहाँ उनकी कई बार कार्य संबंधी दिल खोल कर बातें हुई। दया माता ने अपने दिल का दर्द उनके सामने खोल कर रख दिया, जो उन्हें अपने गुरु के कार्य को भारत में उपेक्षित और जर्जर देखकर हुआ — संस्था की साँसे टूट रही थीं। माँ को उनकी तीव्र प्रतिक्रिया और समझ का एहसास हुआ।

वह श्री दया माता की मंडली के साथ स्वामी श्रीयुक्तेश्वर के पुरी में योगदा सत्संग आश्रम भी गए। श्यामानन्दजी के मन में अगर कुछ संशय शेष थे, इस दौरे पर वे सब सदा के लिए समाप्त हो गए।

पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भारत के पवित्रतम स्थानों में से एक माना जाता है। श्यामानन्दजी के हृदय में इसके लिए, विशिष्ट आदर का स्थान था। वह वहाँ कई बार तीर्थ यात्रा पर आ चुके थे और इसके पावन वातावरण में उनके ध्यान, गहन कृपा से भरपूर थे। परम पूज्य श्री शंकराचार्य भारती कृष्ण तीर्थ (4) द्वारा प्रदत्त विशेष छूट से, श्री दया माता जगन्नाथ मंदिर (5) में प्रवेश पाने वाली प्रथम अमेरिकी थीं। श्यामानन्दजी उस दिन उनकी मंडली में थे।

वेदी के समक्ष, जिस पर कृष्ण के जगन्नाथ, जगत के स्वामी स्वरूप; उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलराम के विग्रह हैं — ध्यान करते हुए वह गहन परमानन्द अवस्था में चली गईं, और अपने आसपास की सुध बुध बिल्कुल खो दी। श्यामानन्दजी ने उस समय का अपना अनुभव बताया :

“मैं एक तरफ, कुछ दूरी पर दीवार से टिका खड़ा, ध्यान मग्न माँ को निहार रहा था। अचानक उनकी आकृति प्रकाश में विलीन होने लगी। मैंने वेदी पर जगन्नाथ के विग्रह की ओर देखा, फिर वापस माँ को और दोबारा वेदी की ओर देखा; मैंने कई बार ऐसा किया, निश्चित होने के लिए मैं अपना सिर हिला रहा था, कि मैं कल्पना नहीं कर रहा हूँ। मैं जान गया वह एक थे! यह अनुभव लंबे समय तक चला, फिर धीरे-धीरे माँ की आकृति पुनः प्रकट होने लगी। कुछ समय बाद वह उठीं और मंदिर से निकल गईं। जब वह जा रही थीं तो मैंने देखा कि उन्होंने अपना गेरुआ रुमाल गिरा दिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि उनके साथ वालों ने उसे क्यों नहीं उठाया। मैं उसको छूने में बहुत अधिक झिझक रहा था। उस पावन स्थल पर, वह देखने के बाद जो मैंने अभी देखा, वह रुमाल एक प्रतीक था। उसको उठाने का अर्थ था, प्रभु के समक्ष उनकी ध्वजा को उठाने की प्रतिबद्धता जताना। मैंने इस प्रकार किसी के प्रति या किसी संस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कभी व्यक्त नहीं की थी। फिर भी मैं उसे वहाँ पड़ा हुआ नहीं छोड़ सकता था। मैंने बेचैनी से वेदी की ओर देखा और प्रार्थना की “प्रभु आप क्या कर रहे हो? आप क्या कह रहे हो? अंत में मैंने कहा “जो होना है हो, हे प्रभु! और मैं रुमाल उठाकर बाहर माँ के पास ले आया।”

एक ऐसा ही प्रतीकात्मक कार्य ‘गुरु-ध्वजा उठाना’ श्यामानन्दजी अपने जीवन में, कई वर्षों पहले कर चुके थे। 1930 में दुर्गा पूजा (6) के समय युवा बिनयेंद्र अपने कुछ निकट मित्रों के साथ छुट्टियों पर थे। स्वामीजी के एक प्रियतम आजीवन मित्र बनमाली दास (7) के परिवार ने राँची में एक बंगला एक महीने के लिए किराए पर ले रखा था, और उत्सुक युवा लड़के उनके यहाँ अतिथि बनकर आए। ये छुट्टी मनाने वाले, इस बात से अनभिज्ञ थे, कि यह बंगला जो महाराजा कासिम बाजार जागीर का हिस्सा था, एक समय परमहंस योगानन्द के योगदा विद्यालय के प्रयोग में था, लेकिन स्कूल बढ़ने पर 1929 में इसे खाली कर दिया गया था। “जब हम वहाँ पहुँचे” श्यामानन्दजी ने बताया “मैंने योगदा का एक सूचना पट प्रांगण में भूमि पर पड़ा देखा। वह धूल धूसरित था और सफेद चींटियाँ उसे चट कर रही थीं। मुझसे कभी किसी चीज़ को खराब होते देखना सहन नहीं होता था, चाहे वह चीज़ मेरी न भी हो। मैंने यह भी सोचा “यह अवश्य ही कोई आध्यात्मिक संस्था है; यह उचित नहीं कि यह सूचना पट लोगों के पैरों तले रौंदने के लिए भूमि पर पड़ा रहे।” उन्होंने उस पट को उठाया, धूल और चीटियों को झाड़ा पोंछा और एक वृक्ष के सहारे टिका दिया। यह उनका अनजाने में ही, विचार पूर्वक किया गया, गुरु सेवा का प्रथम कार्य था।

श्यामानन्दजी, जब श्री दया माताजी के साथ पुरी में थे तो उन्होंने उनसे दीक्षा देने के लिए कहा। योगदा आश्रम के प्रांगण में, परमहंसजी द्वारा स्वामी श्रीयुक्तेश्वरजी के समाधि स्थल पर बनवाए गए स्मारक मंदिर में, दीक्षा समारोह हुआ। श्यामानन्दजी भारत में श्री दया माता से दीक्षा लेने वाले पहले व्यक्ति थे। यह शुरुआत थी; परमहंस योगानन्द के कार्य में जीवन की चिंगारी लौट आई थी।

माँ की 1958- 59 की यात्रा के अंत में, भारत छोड़ने से पहले, तत्समय श्री बी एन दुबे को, बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स (निदेशक बोर्ड) के लिए चुनकर, भारत की योगदा सत्संग सोसायटी का महासचिव बनाया गया। बाद में उन्हें सेल्फ़-रियलाइजे़शन फे़लोशिप, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के निदेशक मंडल में भी चुन लिया गया। आने वाले वर्षों में दया माता अक्सर उन्हें, संन्यास की औपचारिक दीक्षा (8) लेने के लिए प्रोत्साहित करती रहीं (एक स्वामी के त्याग की प्रतिज्ञा)। उन्होंने वह अनौपचारिक प्रतिज्ञा 1938 के कुंभ मेले में ही ले ली थी। वह बार-बार ठुकराते रहे। यह कारण बताकर, “मैं देखता हूँ कि उपाधियाँ! उपाधियों से दूषित हो जाना कितना आसान है, विशेषतः भारत में जहाँ किसी भी त्याग के प्रतीक, गेरुए वस्त्र धारी के प्रति अगाध श्रद्धा है। मुझे पहले कार्य करके, अपने आप को सिद्ध करने दो; उसके बाद जो भी हरि इच्छा।” कुछ समय बाद उन्होंने श्री दया माता से योगाचार्य (योग शिक्षक) की उपाधि ग्रहण करने की विनम्र स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात वह स्वामी बनने तक, योगाचार्य बिनय नारायण नाम से ही जाने जाते रहे। अक्टूबर 10, 1970 को श्री दया माता ने उन्हें औपचारिक सन्यास दीक्षा, गिरि शाखा की प्राचीन संन्यास परंपरा में, जिससे परमहंस योगानन्द और उनके संन्यासी शिष्य संबंधित हैं, प्रदान की। दया माता ने उन्हें स्वामी श्यामानन्द गिरि नाम प्रदान किया।

श्यामानन्दजी ने बारह निस्वार्थ, अथक समर्पित वर्षों तक गुरु कार्य की सेवा की। उनके प्रयास स्वरूप एक जर्जर होती संस्था योगदा सत्संग सोसायटी, परमहंसजी के महानतम स्वप्न की पूर्ति बनकर उभरने लगी; वह स्वप्न जिस को पूरा करने का वचन श्री दया माता ने, परमहंसजी को दिया था। ईश्वर ने उस एक को प्रेरणा दी, जो स्मारकीय वृहत कार्य में उनकी सहायता करने के लिए विशिष्ट योग्यता रखते थे। श्री दया माता के मार्गदर्शन व कृपा की सहायता से और माँ की तत्पश्चात तीन भारत यात्राओं से, जिन्होंने कार्य को प्रेरणा और गति दी, श्यामानन्दजी ने सफलतापूर्वक श्रम से जर्जर आश्रमों और राँची विद्यालय में प्राण प्रतिष्ठा करने में सहायता की। उन्होंने राँची और अन्य स्थानों पर नए विद्यालय स्थापित किए। उन्होंने गुरुजी का संदेश फैलाने, योगदा केन्द्रों और ध्यान मंडलियों की स्थापना हेतु संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। उन्होंने 1968 से 71 के बीच वाईएसएस/एसआरएफ़ के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, लॉस एंजिलिस की कुल 4 बार यात्रा की ताकि कार्य को विश्वभर में आगे बढ़ाया जा सके; इन दौरों पर वह विश्व के विभिन्न भागों में परमहंस योगानन्दजी के संदेश को फैलाने में सहायक बने।

उन्होंने कभी नहीं जाना कि अपनी देह को आराम देना क्या होता है। वास्तव में उनका उत्साह और समर्पण ऐसा था कि उन्हें अपने कर्त्तव्यों से छुट्टी की आवश्यकता कभी महसूस ही नहीं हुई। “देह और चेतना का, प्रभु और गुरु सेवा करने से बड़ा कायाकल्प और कहाँ मिलेगा?” अक्सर उनको कहते सुना “जब मैं ईश्वर की बात करता हूँ और उनका काम करता हूँ तो मैं उनकी ऊर्जा से भर जाता हूँ।” कार्य की वृद्धि जो उन वर्षों में पूरा हुआ, वह बिना देरी या विरोधों और अनगिनत अवरोधों के नहीं था। ईश्वर श्यामानन्दजी को आवश्यक ऊर्जा और सूझबूझ देते रहे। उनसे कम आध्यात्मिक कद व ग्रहणशीलता वाले किसी व्यक्ति के द्वारा वह कभी पूर्ण नहीं किये जा सकते थे।

“मैं 60 वर्ष की आयु पार कर, अधिक जीवित नहीं रहूँगा।” उन्होंने कई अवसरों पर यह कहा। “मुझे स्वयं को और अपने आसपास को खींच खांच कर, जैसे तैसे कई वर्षों का कार्य कुछ वर्षों में निपटाना है। जो मैंने गुरु के लिए अब कुछ नहीं किया, तो मैं फिर कभी नहीं कर पाऊँगा। ईश्वर शायद मुझे और अवसर न दें।”

उनका सेवा का दर्शन उनके शब्दों में निहित है “ईश्वर के लिए किया गया कार्य पूजा है। मैं कार्य करता रहूँगा; इस बात पर मैं दृढ़ हूँ। मैं जानता हूँ कि कार्य में ही मोक्ष व मुक्ति निहित है। पूजा के अन्य तरीकों में संभव है, मन इधर-उधर भटके और सदैव ईश्वर व गुरु पर केन्द्रित न रहे, लेकिन कार्य में मेरा कुछ अंश सदैव उनके साथ रहेगा। यदि मैं अपने मन, अपने हाथ पैर सब उनके लिए व्यस्त रखूँ तो यदि मेरा मन भटक भी जाए, तब भी मेरे हाथ पैर उनके कार्य में रत रहेंगे। मुझे ध्यान करने के लिए मुक्त होने की लालसा रहती थी। लेकिन यदि मैं केवल ध्यान करूँ और मेरा मन ईश्वर से भटक जाए; उन क्षणों में मैं 101% उनसे कट जाऊँगा। परंतु यदि मैं ईश्वर व गुरु कार्य कर रहा हूँ और यदि मेरा मन भटक भी जाए, तब भी मेरा कुछ प्रतिशत उनके सानिध्य में रहेगा। यह जो मुझे समझ आया है, कर्मयोग का रहस्य है। और मैं इतना जानता हूँ कि देह में रक्त की अंतिम बूंद रहने तक मैं गुरु कार्य करूँगा। मुझे विश्वास है, इस कार्य में ही मेरी मुक्ति है।

उन्होंने उस प्रण को ऐसे निभाया जो विरले व्यक्तियों के ही बस की बात है। अपने अंतिम दिनों में, घातक बीमारी से संघर्ष ने अक्षरशः उनकी समस्त शक्ति और जीवन को चूस लिया, तब भी उन्होंने पत्र लिखवाने, हस्ताक्षर करने और भारत में कार्यों को निर्देश देने का सेवा कार्य जारी रखा। उनकी देखभाल करने वाले चिकित्सा क्षेत्र के लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। और अंतिम दिनों में जब उनमें इतनी भी शक्ति शेष नहीं रही, वह आश्रम के विभिन्न भक्तों को मिलने के लिए बुलाते और उनसे बातें कर उन्हें गुरु कार्य की ध्वजा को ऊँचा बनाए रखने के लिए प्रेरित करते, जैसा कि वह करने का प्रयत्न करते थे। ईश्वर से उनकी प्रार्थना होती “प्रभु यदि यह आपकी इच्छा है कि मैं अब देह त्याग दूँ, मुझे यह उत्कट इच्छा प्रदान करो कि मैं शीघ्र ही गुरु सेवा करने हेतु पृथ्वी पर लौट आऊँ!”

बीमारी ने कभी उनकी चेतना को नहीं छुआ। वह सदैव प्रसन्न, सकारात्मक तथा विश्वास और दिव्य प्रेम से भरे रहते; और सबसे अधिक था उनका ईश्वर के जगन्माता स्वरूप की इच्छा के प्रतिपूर्ण समर्पण, जिसको उन्होंने आजीवन प्रेम किया और आराधना की थी। इस अवधि में उन्हें कई बार अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव भी हुए — जगन्माता व गुरु के साथ आनंदपूर्ण वार्त्तालाप और कम से कम दो ज्ञात अवसरों पर बाबाजी की उपस्थिति की कृपा। अंतिम सांस तक उनकी चेतना प्रखर थी। उस दिव्य बुलावे के रहस्यमयी क्षण से बस चार घंटे पहले, जब उनके कानों में प्रभु और गुरु से प्रार्थना उच्चारित की जा रही थीं, उन्होंने अपनी शक्ति की अंतिम बूंद एकत्र कर, पूजा की मुद्रा में प्रणाम (9) किया।

“उस समय से, जब मैं बहुत छोटा था, मेरे मन में उस स्थान का एक बिंब उभरता था,जो मेरा निवास था।” यह श्यामानन्दजी ने अपने निधन से कुछ सप्ताह पूर्व श्री दया माता को बताया। “मुझे सदैव लगता रहा कि एक दिन मैं उसे ढूँढ लूँगा। शायद वह हिमालय में बद्रीनाथ के निकट था — कहीं उन रास्तों [10] से परे, जहाँ मैं इतनी

ललक से उसे ढूँढना चाहता था। मैं वहाँ एक छोटा सा स्थान बनाना चाहता था, जहाँ मैं प्रभु के सानिध्य में एकांत में ध्यान कर सकूँ और अपने जीवन के अंतिम दिन बिता सकूँ। मुझे अपना निवास कभी नहीं मिला पर वह वहाँ है — कहीं उन पथों से परे!”

आखिरकार, शायद उनका निवास इस सांसारिक धरातल पर नहीं था। संभवतः वह अब उन्हें मिल गया है और वे वहाँ अपने प्रियतम प्रभु के सानिध्य में बंद हैं, अपने कर्त्तव्यों से ध्यान मग्न विश्राम में! वहाँ शायद वह नवीकृत और उन्नत चेतना के साथ, उस क्षण के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं जब ईश्वर गुरु कार्य सेवा के लिए उनको एक नए अनुप्राणित रूप में एक बार फिर पृथ्वी पर भेज कर उनकी इच्छा पूर्ति करें।

एक शाम, निधन से तीन सप्ताह पहले श्यामानन्दजी को यह पंक्तियाँ लिखने की प्रेरणा हुई, जिसका फिर उन्होंने अंग्रेज़ी में अनुवाद किया।

“जीवन की भोर में

दीप्तिमान रथ पर सवार आत्मा

जीवन संध्या तक पहुँचकर क्या देखती है?

पीछे छूटा धूल भरा आकाश या अपनी ओर पुकारता शुभ्र क्षितिज!”

वह जो स्वामी श्यामानन्द गिरि को जानते और प्रेम करते थे, निःसंदेह जानते थे कि उनकी अदम्य चेतना केवल शुभ्र क्षितिज को देख रही थी, जो उन्हें अपनी और बुला रहा था।

[1] ‘विनिंद्र संत’ जिन्होंने युवा परमहंस योगानन्द को उनके ईश-साक्षात्कार हेतु अंतिम हिमालय पलायन को विशेष आशीर्वाद दिया था। उस समय रामगोपाल ने परमहंसजी को अमर महावतार बाबाजी जी के साथ अपनी प्रथम भेंट के विषय में भी बताया था। (देखें अध्याय 13, योगी कथामृत)

[2] आत्म – विजय का प्रतीक, प्राण बल पर नियंत्रण, भगवान् शिव के कई नामों में से एक है ‘योगिराज’

[3] प्रबल कंमपायमान स्तुति। संस्कृत मंत्र का शाब्दिक अनुवाद है ‘विचार का साधन’

[4] गोवर्धन मठ के आध्यात्मिक प्रमुख, जिसकी स्थापना पुरी में नवीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की, भारत के महानतम दार्शनिक, जिन्होंने स्वामी परंपरा को पुनर्जीवित किया।

[5] सदियों पूर्व निर्मित मंदिर, गैर-हिंदू और पाश्चात्य लोगों के लिए प्रतिबंधित रहा है। संयोगवश यह प्रतिबंध श्री दया माता की पुरी यात्रा के समय हटा दिया गया। उसके कुछ समय बाद ही यह प्रतिबंध फिर से नियम बन गया।

[6] ‘दुर्गा पूजा’ एक त्यौहार है जिसमें ईश्वर के जगन्माता स्वरूप की आराधना की जाती है।

[7] श्री बनमाली दास भी योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ़ इण्डिया के सदस्य बने। वह वाईएसएस निदेशक बोर्ड के सदस्य थे और स्वामी श्यामानन्द गिरि के निधन के बाद, वह स्वामी शांतानंदजी के साथ संयुक्त महासचिव बने। बाद में उन्होंने 1975 से 1984 तक सोसाइटी के उपाध्यक्ष के रूप में सेवा की।

[8] आध्यात्मिक पहल, संस्कृत की क्रिया-धातु दिक्ष, स्वयं को समर्पित करना।

[9] संस्कृत धातु नम् से निकला शब्द, संपूर्ण अभिवादन; और प्र उपसर्ग, दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ कर, पूरी तरह हाथों को सीने पर रखना।

[10] उन रास्तों के संदर्भ में जिन पर भारत के एक पावनतम तीर्थ बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थयात्री चलते हैं। परमहंस योगानन्द की ‘योगी कथामृत’ के पाठकों को स्मरण होगा कि स्वामी प्रणवानंद, पुनर्जन्म के बाद बद्रीनारायण (बद्रीनाथ के निकट) चले गए और महान् बाबाजी के आसपास रहने वाले संत समूह में सम्मिलित हो गए।